1892年3月24日,胡刚复出生于江苏省桃源县(现泗阳县),祖父胡和梅是清朝桃源县名教谕,父亲胡壹修和叔叔胡雨人是清末民初兴办新学的教育家,胡刚复幼年时期随兄弟胡敦复、胡明复在家塾读书,由叔叔胡雨人亲自教诲,胡刚复在这个开启民智的教育之家度过了自己快乐的童年。

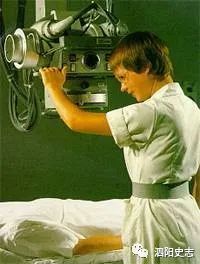

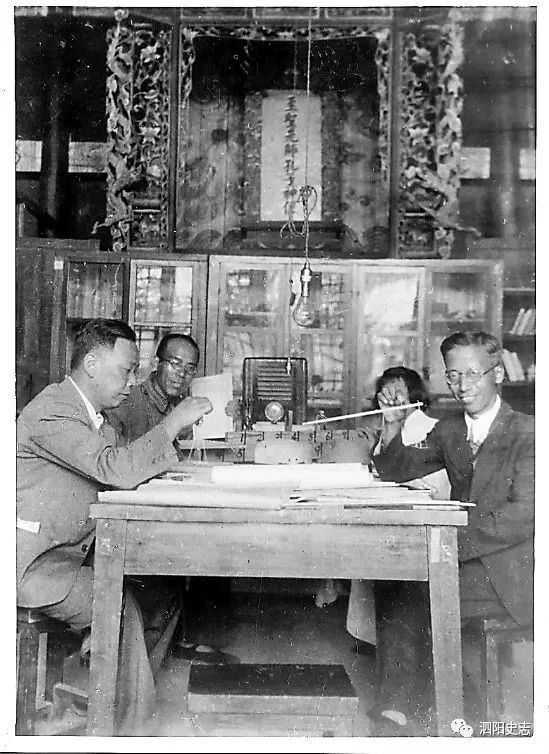

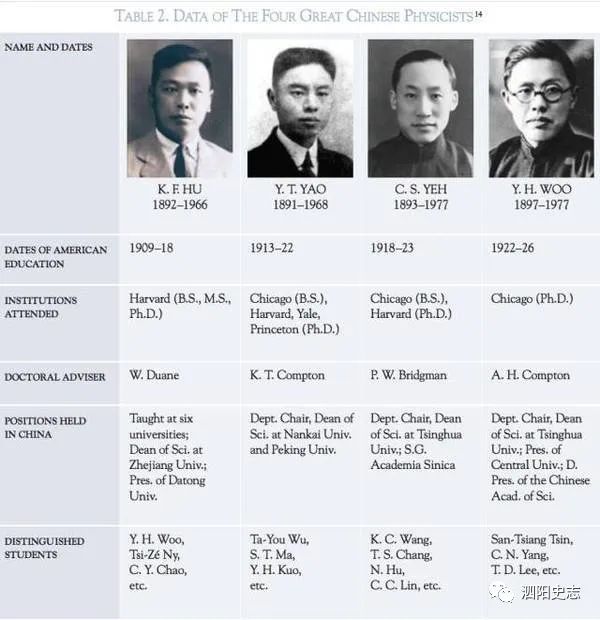

1897年,胡刚复进入上海南洋公学附小读书,因学业成绩优异而跳班,10岁便进入南洋公学中学。1908年,考入上海震旦公学学习。1909年1月,胡刚复赴京参加了第一届“庚子赔款”留美生考试,并以第13名被录取,10月远渡重洋赴美,进入哈佛大学物理系学习。他出于科学救国、实业救国的抱负,认为物理学不但是严正科学的典范,而且与工程生产实业关系最为密切,因此下决心学习好物理。1913年,大学毕业,获得哈佛大学理学学士学位,并获得奖学金入哈佛研究院,在杜安教授指导下从事镭提纯工作,并在亨廷顿癌症医院从事癌症放射性临床治疗的研究。1914年,获得哈佛大学理学硕士学位后,在杜安教授指导下进行X射线光谱方面的研究,他和杜安教授合作,研究了X射线K线系与化学元素原子序数的关系。1916年,胡刚复在美国就参加创办了中国科学社,并在中国科学社办的《科学》杂志上发表了《大地电象》、《电位定名解》等数篇论文。

1918年,胡刚复获得哈佛大学博士学位后,杜安教授曾希望他能留下继续合作研究,但他毅然离开哈佛大学回国,进入南京高等师范学校任教,他在南京师范学校创建了中国最早的物理实验室。

1926年,胡刚复受聘为厦门大学理学院院长,聘姜立夫(数学)、张子高(化学)、秉志(生物)等主持理学院各系工作,使理学院步入正轨。同年,鲁迅先生亦受聘于文学院,这些知名学者,使厦门大学立时名声大振。1928年,协助丁燮林在上海创办了中国第一个物理研究所——中央研究院物理研究所,并任该所专任研究员。1931年任交通大学教授。1936年任浙江大学教授、文理学院院长、理学院院长。抗日战争爆发后,浙江大学被迫西迁,胡刚复协助竺可桢率领近千名师生和眷属,携带2000多箱图书仪器,辗转浙、赣、湘、粤、桂、黔、闵等七省山水之间,行程2600多公里,先后更换了建德、吉安、泰和、宜山等校址,最终于1940年1月在贵州遵义、湄潭落脚并坚持办学七年。胡刚复是学校迁校委员会的主要领导,每一次迁校,都是由胡刚复先行寻找校址、借房,安排校舍以及图书仪器的运输,这在浙大迁校史上可谓是居功至伟。1948年,胡刚复考察了美国的战后科学研究,特别是核物理、高能物理的进展,同年11月回到杭州。不久,他便和竺可桢一起到达上海,坚决抵制当局要他们撤到台湾的安排,而留在祖国大陆。

1950年,胡刚复辞去了上海大同大学校长和浙江大学的教职,应茅以升之聘去唐山交通大学(现西南交通大学)和北洋大学任教。1952年,院系调整,他被聘为南开大学物理系教授。

1966年,他患严重的肾病,经手术摘除肾结石后肾炎复发,于1966年2月19日逝世于天津市总医院,享年74岁。1987年,“中国物理学会”为了纪念胡刚复开创中国物理学领域的杰出贡献,以他的名字设立了“胡刚复物理奖”,用来奖励在实验物理领域所取得的优秀成果。